作為出口“新三樣”之一,鋰電產(chǎn)品近年來(lái)在全球市場(chǎng)大放異彩,成為中國(guó)走向世界的新名片。

從最初的產(chǎn)品出海到如今的產(chǎn)能出海、技術(shù)出海、資本出海,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈已在多個(gè)維度全面“走出去”,并依托靈活的市場(chǎng)及運(yùn)營(yíng)策略,加速步入紅利釋放期。

當(dāng)然,出海征程也并非一片坦途。多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在新形勢(shì)下,鋰電企業(yè)出海應(yīng)多一份理智和謹(jǐn)慎,在政策、市場(chǎng)和成本之間找到最佳平衡點(diǎn),以卓越的產(chǎn)品性能和綜合性價(jià)比打出差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

圖為國(guó)軒高科德國(guó)哥廷根工廠。受訪公司/供圖

圖為國(guó)軒高科德國(guó)哥廷根工廠。受訪公司/供圖

產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)出海

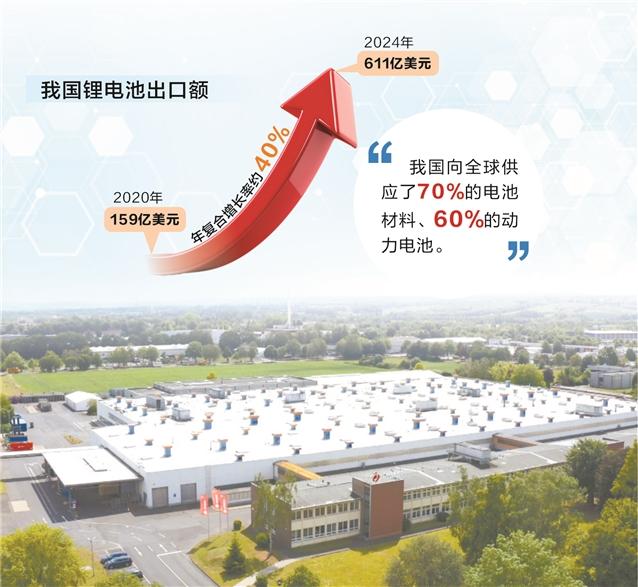

“我國(guó)向全球供應(yīng)了70%的電池材料、60%的動(dòng)力電池。”今年年初,工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)張?jiān)泼髟谛侣劙l(fā)布會(huì)上用一組數(shù)據(jù)展示了中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

得益于完善、高效的產(chǎn)業(yè)體系,我國(guó)鋰電企業(yè)近年來(lái)按下出海加速鍵,海外市場(chǎng)逐步發(fā)展成為新的增長(zhǎng)極。數(shù)據(jù)顯示,2020年至2024年,我國(guó)鋰電池出口額由159億美元迅速增長(zhǎng)至611億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率約40%。

海外市場(chǎng)的高增態(tài)勢(shì),從頭部鋰電上市企業(yè)的財(cái)務(wù)指標(biāo)中可見一斑。2020年至2024年,寧德時(shí)代海外營(yíng)收由79億元大增至1103億元,占總營(yíng)收比重從15.71%提升至30.48%;國(guó)軒高科海外營(yíng)收由1.59億元躍升至110.05億元,占總營(yíng)收比重由2.36%提升至31.09%;孚能科技海外市場(chǎng)收入則從2.49億元增至86.6億元,2024年海外營(yíng)收占比已超70%。

伴隨著海外市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)壯大,國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)的出海策略也在加速迭代,多數(shù)廠商逐步從“產(chǎn)品出海”向“產(chǎn)能出海”轉(zhuǎn)型,邁入出海2.0時(shí)代。

“目前海外市場(chǎng)還處在藍(lán)海階段,需求旺盛但本地化產(chǎn)能供給較少,大家都在‘跑馬圈地’。在有訂單支撐且產(chǎn)能得到充分釋放的情況下,海外建廠未來(lái)前景可期。”龍?bào)纯萍纪顿Y者關(guān)系經(jīng)理王殷告訴證券時(shí)報(bào)記者。

值得一提的是,伴隨著以寧德時(shí)代為代表的鋰電“鏈主”企業(yè)海外產(chǎn)能加速落地,越來(lái)越多的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)選擇“走出去”,鋰電行業(yè)抱團(tuán)出海趨勢(shì)愈發(fā)明顯。

今年以來(lái),湖南裕能、中科電氣、天賜材料、容百科技、新宙邦等材料廠密集官宣大額海外投資計(jì)劃,掀起新一輪出海熱潮。其中,中科電氣擬斥資不超過(guò)80億元,在阿曼投建年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目;天賜材料擬在摩洛哥投資建設(shè)年產(chǎn)15萬(wàn)噸電解液產(chǎn)品及其關(guān)鍵原材料一體化項(xiàng)目,總投資額預(yù)計(jì)為25.76億摩洛哥迪拉姆(約合2.8億美元)。

“近幾年公司產(chǎn)能出海布局主要圍繞客戶及產(chǎn)業(yè)鏈政策方向考慮,一方面為了匹配客戶需求,通過(guò)本地化產(chǎn)能供應(yīng),提升客戶黏性及響應(yīng)速度,為下游客戶提供鋰電材料的全方面解決方案;另一方面通過(guò)本地化產(chǎn)能布局,有效降低貿(mào)易壁壘及關(guān)稅等政策影響,搶占海外市場(chǎng)增量。”天賜材料相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,公司在海外的產(chǎn)能布局主要有北美及摩洛哥項(xiàng)目,其中北美工廠已購(gòu)買土地,目前處于工廠設(shè)計(jì)及相關(guān)環(huán)評(píng)手續(xù)辦理階段;摩洛哥項(xiàng)目處于前期設(shè)計(jì)階段,預(yù)計(jì)在2027年建設(shè)完成。

境外上市掀熱潮

海外建廠打開了出海新思路,也帶來(lái)了新的融資需求。在全球化戰(zhàn)略背景和競(jìng)爭(zhēng)格局下,境外上市逐漸成為頭部鋰電企業(yè)的標(biāo)配。

2022年至2023年,鋰電行業(yè)迎來(lái)首輪境外上市高峰,國(guó)軒高科、格林美、杉杉股份等上市公司密集發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市,加速全球化布局。

“發(fā)行GDR獲得6.85億美元募集資金后,公司海外項(xiàng)目建設(shè)、技術(shù)研發(fā)資金保障更為充足。與此同時(shí),我們也得到了更多國(guó)際投資者的關(guān)注,對(duì)海外訂單獲取助益頗大。”國(guó)軒高科相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

目前,行業(yè)新一輪境外上市熱潮來(lái)襲,香港成為上市首選地。近一年來(lái),寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)、天賜材料等多家A股鋰電上市公司“扎堆”披露赴港上市公告,以滿足海外拓展資金需求。

“選擇赴港上市是公司推進(jìn)全球化戰(zhàn)略的重要一環(huán),一方面可以為海外項(xiàng)目提供充足的資金支持,另一方面也能為公司后續(xù)的融資需求提供便利性,提升在國(guó)際市場(chǎng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。”天賜材料相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

除自身業(yè)務(wù)需求外,政策層面的支持也加大了港股上市的吸引力。2024年4月,中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布5項(xiàng)資本市場(chǎng)對(duì)港合作措施,明確支持內(nèi)地行業(yè)龍頭企業(yè)赴香港上市;2024年10月,香港證監(jiān)會(huì)與港交所聯(lián)合宣布優(yōu)化港股IPO審批流程,符合預(yù)計(jì)市值達(dá)到100億港元等條件的A股公司,審批時(shí)間大幅縮短。

“除解決資金需求外,海外上市還能幫助企業(yè)更快了解全球的法律環(huán)境,增強(qiáng)對(duì)海外市場(chǎng)的適應(yīng)能力。”工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)委員盤和林告訴證券時(shí)報(bào)記者。

從發(fā)行情況來(lái)看,頭部鋰電企業(yè)在港股受到了市場(chǎng)高度認(rèn)可。今年5月20日,寧德時(shí)代順利在香港聯(lián)交所主板掛牌并上市交易,在超額配售權(quán)行使后,募集資金超400億港元,刷新港股年內(nèi)最大IPO紀(jì)錄。

從已披露的募集資金用途來(lái)看,鋰電企業(yè)海外上市所募資金主流投向?yàn)楹M馍a(chǎn)基地建設(shè)、新品研發(fā)及日常運(yùn)營(yíng)。

以寧德時(shí)代為例,港股發(fā)行募集資金凈額中,約90%用于推進(jìn)匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期建設(shè);約10%用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

億緯鋰能在H股發(fā)行上市申請(qǐng)資料中表示,募集資金將用于匈牙利生產(chǎn)基地及馬來(lái)西亞第三期項(xiàng)目建設(shè),剩余資金用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途;星源材質(zhì)計(jì)劃的募集資金用途較為多元,包括在馬來(lái)西亞及美國(guó)建設(shè)生產(chǎn)基地、在新加坡設(shè)立運(yùn)營(yíng)及研發(fā)中心、研發(fā)固態(tài)電池及新一代鋰離子電池隔膜產(chǎn)品、償還瑞典生產(chǎn)基地固定資產(chǎn)貸款、投資專注于電池隔膜材料和半導(dǎo)體領(lǐng)域的企業(yè)、日常營(yíng)運(yùn)資金等。

紅利加速釋放

在產(chǎn)能出海及資本出海雙重賦能下,鋰電企業(yè)海外布局規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn),全球化戰(zhàn)略紅利有望快速釋放。

近期,多家頭部鋰電上市公司宣布海外工廠訂單飽滿,且開始實(shí)現(xiàn)盈利。

寧德時(shí)代在德國(guó)圖林根州的首個(gè)海外工廠歷經(jīng)多年產(chǎn)能爬坡,于2024年瞄準(zhǔn)盈虧平衡目標(biāo),目前已經(jīng)盈利。除德國(guó)工廠外,公司匈牙利生產(chǎn)基地也在加速建設(shè)中,其中一期項(xiàng)目模組線預(yù)計(jì)將在年內(nèi)投產(chǎn),電芯將于2025年下半年投產(chǎn);二期已取得相關(guān)審批手續(xù),2025年也將開工。

寧德時(shí)代表示,匈牙利工廠吸取了德國(guó)工廠的經(jīng)驗(yàn),在產(chǎn)線設(shè)計(jì)和工廠運(yùn)營(yíng)方面做了很多升級(jí)和改善,且規(guī)模較大,預(yù)計(jì)成本相對(duì)德國(guó)工廠有優(yōu)勢(shì),相信盈利能力會(huì)更好。

在材料端,頭部企業(yè)憑借本地化布局,也在海外市場(chǎng)嶄露頭角。

龍?bào)纯萍荚诤M饴氏嚷涞亓姿徼F鋰產(chǎn)能,公司在印度尼西亞的一期3萬(wàn)噸項(xiàng)目已于今年年初投產(chǎn),目前已滿產(chǎn)滿銷。按照規(guī)劃,二期9萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目預(yù)計(jì)于今年年底完成建設(shè),明年一季度將實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)。

除此之外,容百科技韓國(guó)工廠一期年產(chǎn)2萬(wàn)噸高鎳三元材料項(xiàng)目已在2024年年底實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn),新宙邦波蘭工廠也已實(shí)現(xiàn)單季度盈利。

需要關(guān)注的是,海外建廠的商業(yè)模式雖然已經(jīng)走通,但仍需跨過(guò)政策、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)等多道門檻,方能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

新宙邦指出,海外新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大,但需要時(shí)間來(lái)培育和完善本土供應(yīng)鏈,這一過(guò)程需要耐心和戰(zhàn)略投入,以確保長(zhǎng)期的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

“鋰電產(chǎn)業(yè)出海需綜合考慮下游訂單需求、政策變化及本地化運(yùn)營(yíng)能力等多重因素。”天賜材料相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,在出海前期,公司通過(guò)開展訓(xùn)練營(yíng)、專項(xiàng)培訓(xùn)等方式,打造集工藝、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的海外業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),為海外項(xiàng)目的落地及運(yùn)營(yíng)做好充分的準(zhǔn)備,同時(shí)依托國(guó)內(nèi)強(qiáng)大的工程建設(shè)能力,在海外工廠設(shè)計(jì)階段參考國(guó)內(nèi)工廠成功經(jīng)驗(yàn),提高海外工廠落地的可行性。

在盤和林看來(lái),鋰電產(chǎn)業(yè)出海面臨的最大挑戰(zhàn)來(lái)自于各地的文化差異,包括但不限于雇傭、環(huán)保、公司治理等方面,企業(yè)在海外建廠必須主動(dòng)適應(yīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)境,融入當(dāng)?shù)厣鐣?huì),通過(guò)本土化運(yùn)營(yíng)降低綜合成本。

為更好適應(yīng)本土環(huán)境,部分鋰電企業(yè)選擇以并購(gòu)或合資建廠方式融入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。2023年,億緯鋰能宣布與康明斯子公司Electrified Power、Daimler Truck和PACCAR共同在美國(guó)設(shè)立合資企業(yè),并以合資公司為主體在當(dāng)?shù)赝督姵禺a(chǎn)能,用于北美商用車領(lǐng)域;2024年,容百科技完成對(duì)英國(guó)JM公司波蘭工廠的資產(chǎn)收購(gòu),目前已著手啟動(dòng)波蘭正極材料一期項(xiàng)目建設(shè),預(yù)計(jì)2025年底完成主體設(shè)施建設(shè)工作,2026年上半年試生產(chǎn)。

-

創(chuàng)業(yè)資本匯 12-16 13:53

-

券商中國(guó) 12-16 13:52

-

券商中國(guó) 12-16 13:52

-

證券時(shí)報(bào) 12-16 13:52

-

數(shù)據(jù)寶 12-16 12:38

-

e公司 12-16 12:27