來源:證券時報官微

資本市場利益鏈條錯綜復(fù)雜,看似風(fēng)平浪靜的海面之下,往往暗流涌動。創(chuàng)刊30年來,證券時報始終堅守媒體責(zé)任,以保護(hù)投資者合法權(quán)益為己任,極度深潛,夙夜守望。一篇篇擲地有聲的監(jiān)督調(diào)查報道,揭示真相,排雷化險,凈化生態(tài),捍衛(wèi)“三公”。

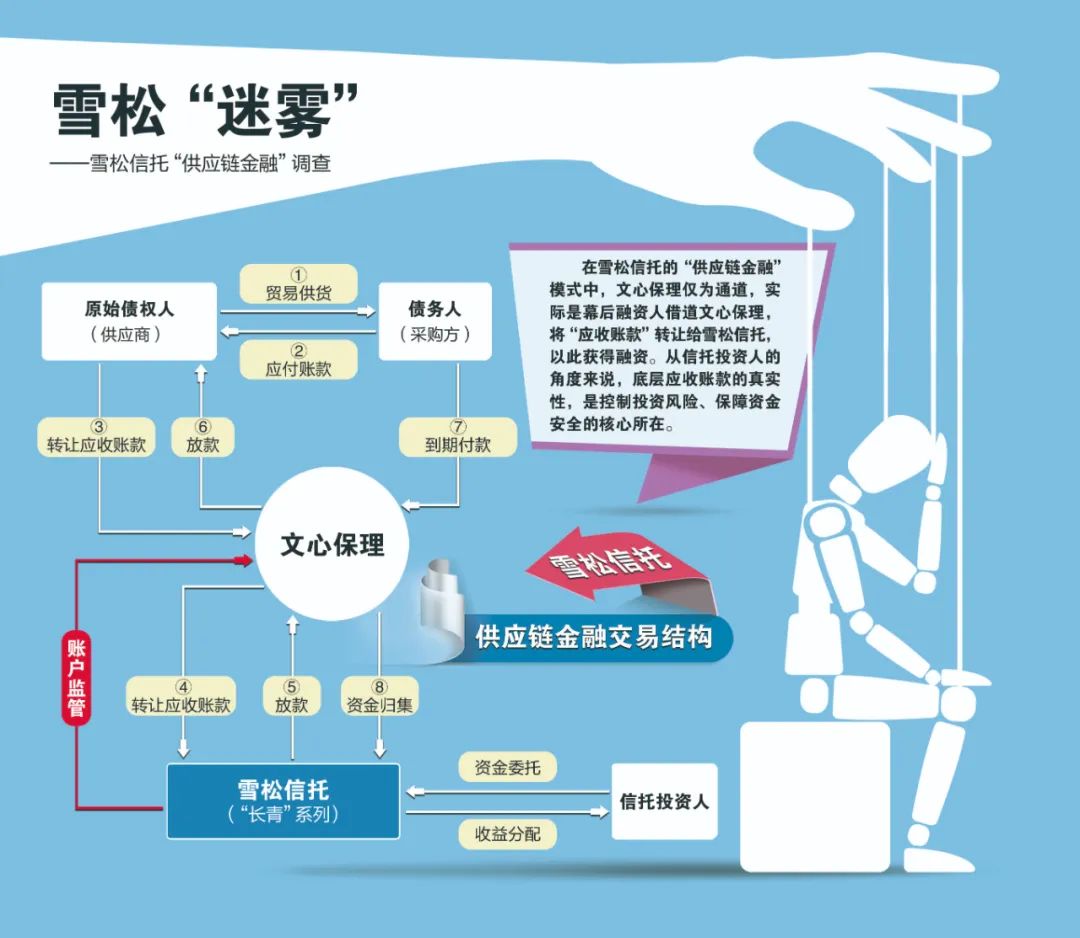

撥開雪松“迷霧”

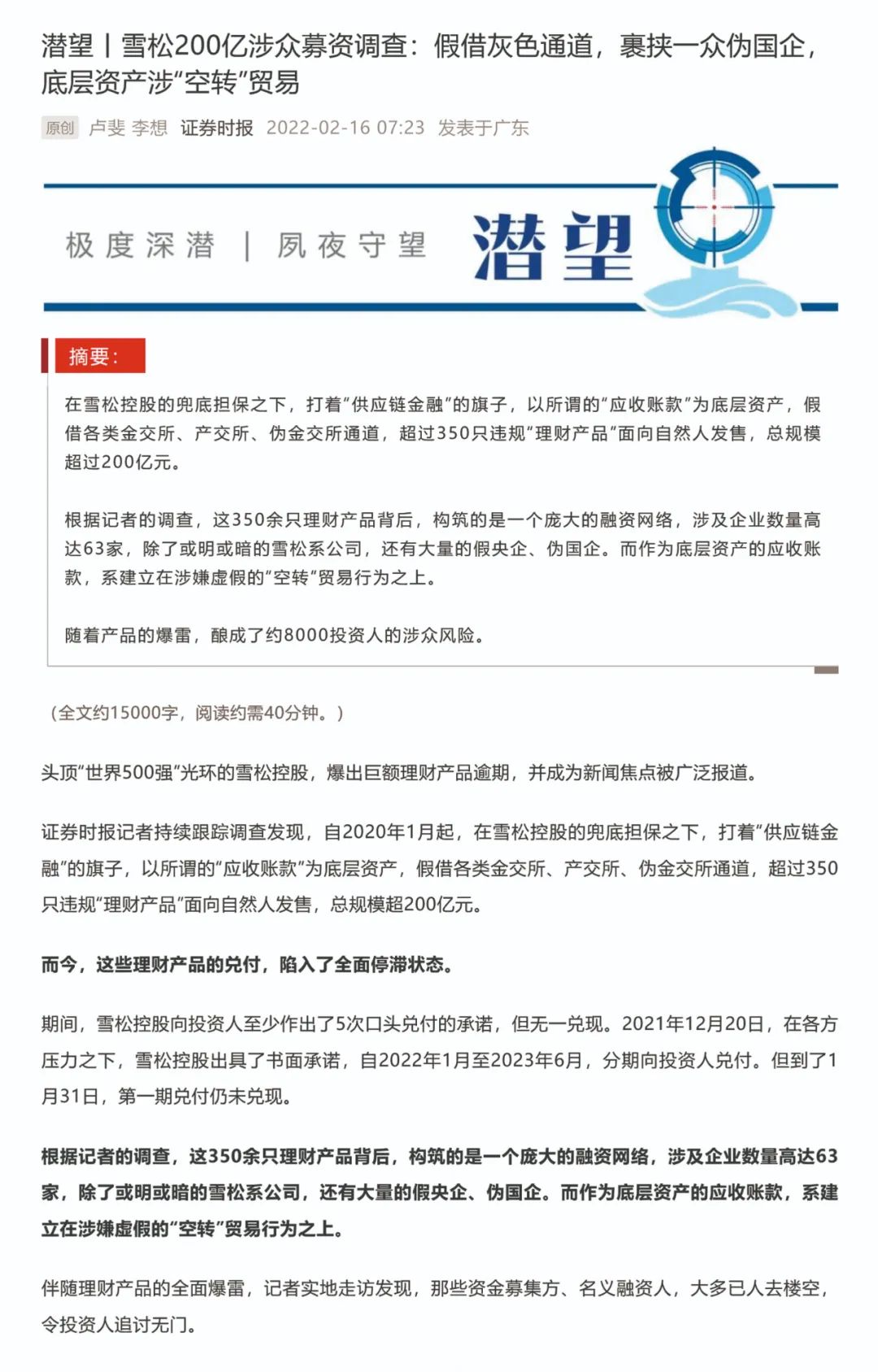

自2020年8月起,證券時報率先對“世界500強(qiáng)”公司雪松控股及所屬雪松系展開調(diào)查,先后于2020年9月刊發(fā)《雪松“迷霧”——雪松信托“供應(yīng)鏈金融”調(diào)查》、2022年2月刊發(fā)《雪松200億涉眾募資調(diào)查》兩篇重磅調(diào)查報道,引發(fā)了輿論的重大反響及各級政府、監(jiān)管部門的高度重視,公安經(jīng)偵部門隨即展開偵查。

證券時報對雪松系歷時兩年多的持續(xù)監(jiān)督報道,積極呼應(yīng)黨中央、國務(wù)院和監(jiān)管部門有關(guān)切實防范化解金融風(fēng)險,對違法違規(guī)行為零容忍的要求,積極發(fā)揮媒體輿論監(jiān)督功能。如今,雪松系涉嫌“非吸”已被刑事立案,實控人被采取刑事強(qiáng)制措施。《雪松200億涉眾募資調(diào)查》獲評第33屆中國新聞獎二等獎。

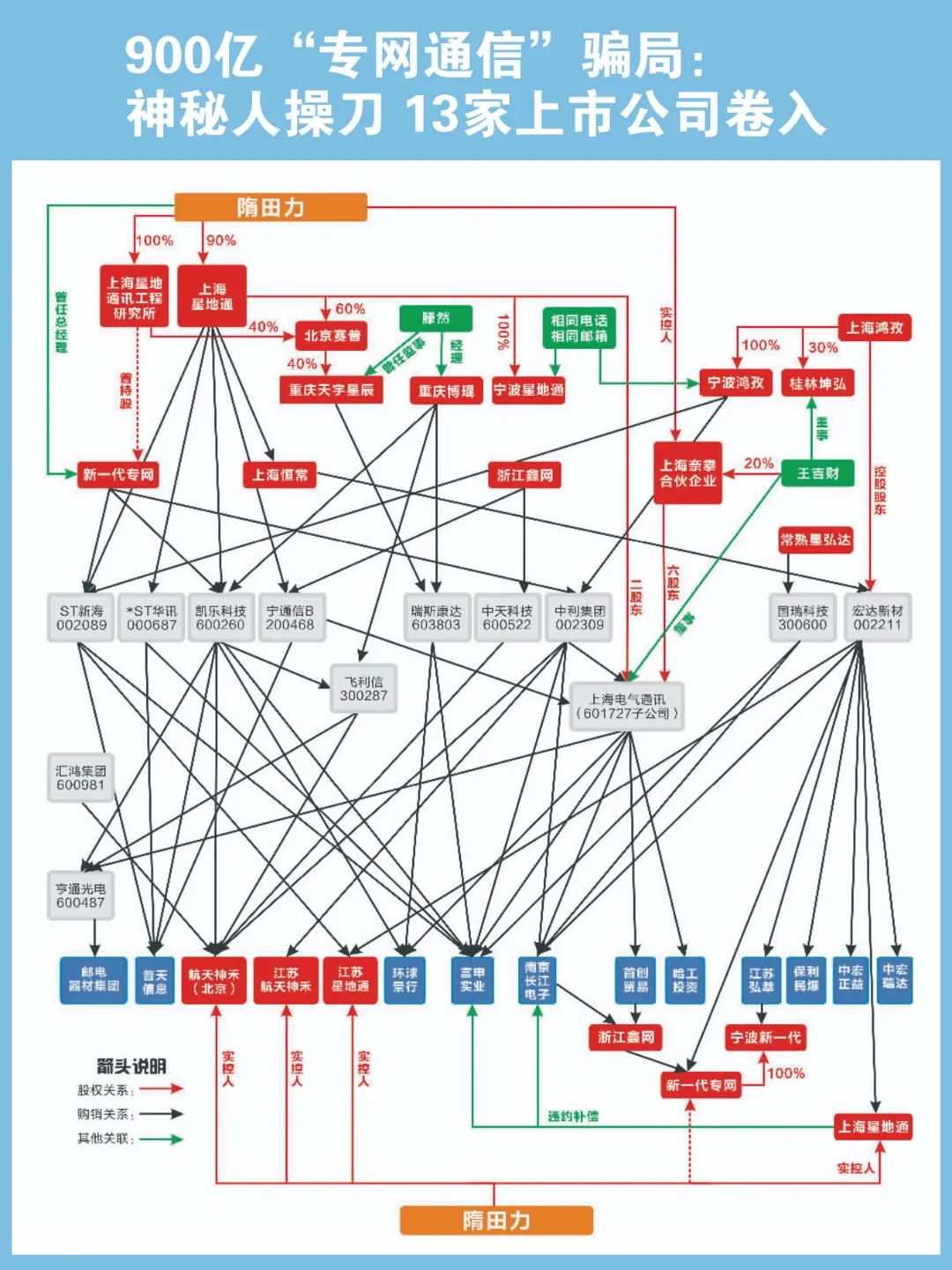

揭穿“專網(wǎng)通信”騙局

“專網(wǎng)通信事件”以上海電氣83億元應(yīng)收款爆雷為導(dǎo)火索,是2021年A股市場標(biāo)志性的事件之一。事件爆發(fā)后,證券時報記者歷時2個月深入追蹤,于當(dāng)年7月刊發(fā)萬字調(diào)查報道《900億“專網(wǎng)通信”騙局》,揭開了由隋田力操控的A股史上最大資金騙局,至少13家上市公司卷入。

該報道首次揭示出了A股上市公司參與融資性貿(mào)易的廣泛性。監(jiān)管部門后續(xù)對涉案公司進(jìn)行立案調(diào)查,證實了相關(guān)上市公司的融資性貿(mào)易是沒有商業(yè)實質(zhì)的虛假業(yè)務(wù),屬虛增收入、財務(wù)造假。截至目前,這一造假窩案中,已有2家上市公司被摘牌退市。“專網(wǎng)通信”系列報道獲評第32屆中國新聞獎二等獎。

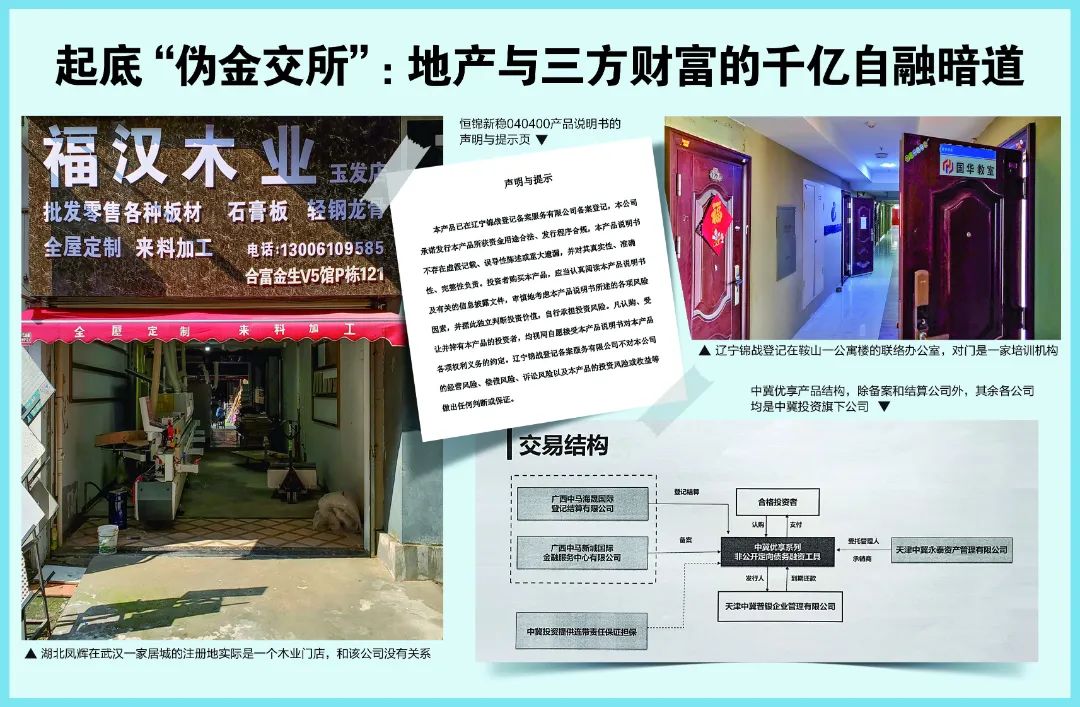

起底“偽金交所”

近年來,互聯(lián)網(wǎng)金融、金交所、保理等領(lǐng)域亂象頻出,這些恰是中央和地方“都管,又都不管”的監(jiān)管薄弱地帶。雖經(jīng)過多年整頓,取得積極進(jìn)展,但市場上金融套利的變種換個“馬甲”之后,卷土重來。證券時報于2021年9月刊發(fā)《起底“偽金交所”》系列報道,曝光違規(guī)發(fā)行“理財產(chǎn)品”的地下新融資通道。

該系列報道刊發(fā)后發(fā)揮了實質(zhì)性的影響,“清理整頓交易場所部際聯(lián)席會議辦公室”高度重視,先后數(shù)次召開全國性監(jiān)管會議,布置、落實對偽金交所的清理整頓。經(jīng)過兩年的清理整頓,全國范圍內(nèi)大部分的偽金交所,或被注銷,或變更企業(yè)名稱及經(jīng)營范圍,不能再從事違規(guī)通道業(yè)務(wù)。

剝開藍(lán)田股份造假外衣

號稱“中國農(nóng)業(yè)第一股”的藍(lán)田股份,一度為投資者奉上不俗的業(yè)績表現(xiàn)。2001年8月,證券時報刊發(fā)《五問藍(lán)田股份》系列文章,記者深入現(xiàn)場抽絲剝繭,同時邀請財務(wù)專家一同“破案”,穿透層層財報數(shù)據(jù),剝開了一家“非典型績優(yōu)股”的造假外衣。該系列報道引發(fā)了監(jiān)管部門進(jìn)駐調(diào)查,同年10月,劉姝威教授發(fā)表在《金融內(nèi)參》的質(zhì)疑文章,使藍(lán)田股份的財務(wù)造假案進(jìn)一步轟動全國。

曝光“國企掛靠”灰色產(chǎn)業(yè)鏈

2021年1月,證券時報推出深度報道《國企掛靠江湖調(diào)查:百來萬掛靠假央企 掮客“助力”瞞天過海》,全面起底國企掛靠的利益鏈產(chǎn)業(yè)鏈,推動監(jiān)管部門開展打假專項行動,取得了較大社會影響力。

記者歷時數(shù)月,通過明察暗訪等多種方式,深度曝光國企掛靠利益鏈、掛靠流程及背后代辦中介群體生態(tài),以及多家央企、國企掛靠資源被明碼標(biāo)價倒賣的情況,呼吁多部門聯(lián)合行動,重拳整治。

報道刊發(fā)后,監(jiān)管部門高度重視,開展專項行動清理整頓假央企國企。

責(zé)編:張騫爻

校對:楊立林

-

e公司 12-07 22:51

-

e公司 12-07 22:51

-

e公司 李小平 12-07 21:59

-

e公司 12-07 21:59

-

e公司 吳志 12-07 21:59

-

證券時報·e公司 李小平 12-07 21:36